由 J2011 » 2011 9月 24 (週六) 12:17 pm

由 J2011 » 2011 9月 24 (週六) 12:17 pm

嗯,有一種好久好久不見的感覺(也是事實)^^。

一直無緣 練完整大圖、論劍。

那個我 在咕咕摸摸些甚麼呢,鐵的事實是: 我設計以外的專業科目碰到相當緊縮的瓶頸。

再回應六月底到九月初的這篇,希望不會LAG太久;更重要的是,把一點小小的設計應考經驗,分享給同好們。

考試上,畢竟數字多寡論晉級與否。

先從結果而言,我的成績結果分配是:空間計畫說明20(滿分30)、圖面要求56(滿分70)。普通。

從3個疑點來反省、也是閒聊當中可能被問及的:

Q1:圖面完整度?

A1:以圖紙配置而言,最後我有右上角三分之一是空蕩蕩的。也許可以歸咎於"只以考試當場來練圖"的經驗缺乏,但為什麼平常不練? 這是很個人的答案、很個人的時間資源分配: 因為其他科真的正在撞牆。好,其他科先句點^^。

解破迷思: 換句話說,滿不滿版,和成績如何 未必成正相關。但是,凝望(或遠目)兩位80前輩的圖(或說草圖),也可以明白,各圖在版面的盤據狀態,無可否認的也是一設計能力的表現。

Q2: 題目寫比例自訂、以及剖面詳圖三十分之一,你呢?

A2: (1)基地分析圖/設計分析圖,共2張(基地分析是考設計的眾多階段裡,讓我最振奮的事情之一。它的文本/涵構/基因組成,確實決定再來的設計方向;基地分析這階段像極了一個人的推理、偵探遊戲,我總是在這個階段可以樂遊迷蹤好久...但這在考試上不是好習慣,因為佔據掉其他時間)。

我用題目給的那張圖,摺一摺對到考試圖紙上,這裡點一點、那裏畫一槓,很快就可以和試卷題目雷同了。比例尺就畫"三公分相當於幾公里"的那種。

(2)平立剖比例,1/100。平面1張"半"(也就是二樓部分沒畫盡),這1張有明確上色;剖立面,2張,輕描淡寫上樹色;透視,2張,無上色。平立剖透 無彩無墨的部分,即鉛筆表現,2B、6B。

(3)三十分之一構造圖? NO。

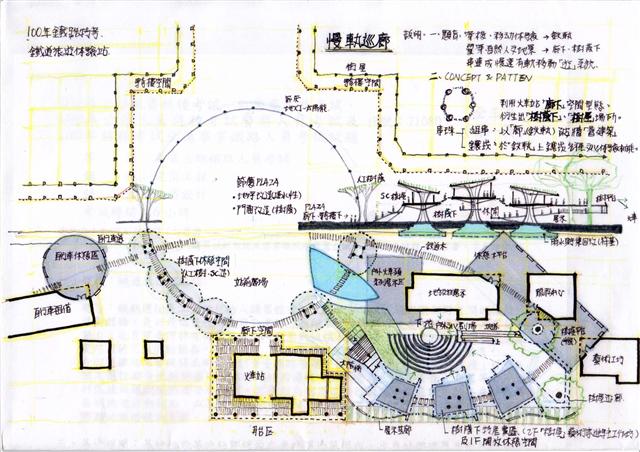

Q3: 最後你的題目是? 設計發想點是?

A3: 我寫幾個關鍵字好了。最後定名: 時光/切片/印象。

設計發想點: 過往坐火車的時候,窗外一幕幕的VIEW與窗框的構成關係,對我來說,像極了"幻燈片、膠卷、底片..."這些微縮風景。在戶外"地方文物展示(考題第四點的空間需求)"這邊,我很具體的寫下了老照片、郵票明信片等、火車模型等。至於展示的動線,我以時間軸來串接、以極少的平行牆體來隔段。如此,計畫內容、設計內容、構造型式、到最終的定名,有相扣合。OK。

這次設計應答的重點,我鎖定在新舊空間的銜接與延伸設計,即把重點擺在新與舊的辯證上。

以構造面的再現而言,舊時火車站類型建築的木構法VS當代新式構架,嗯嗯,哲哥的圖面有、我也有做了枝椏樹狀鋼構體;但我很清楚我在畫的時候挺像Jackson Pollock在潑灑、或承認我就是不是太聰明但很任性的狗兒正在撒野--枝椏伸展的終端有不知邊際之勢。只得最後心一橫、收了一個不夠漂亮乾脆的幾何形;BUT,哲哥種下的的三朵新量體,配置點綴的恰到好處、也和三棟官舍相映成趣。

以空間組織的重組與再現來說,我以舊站體作為新館的入口之一;沒錯,這動線的安排就像穿梭時光隧道一樣。但這也衍生了一個新問題: 即新與舊的銜接面。我在構法工法和形上,耗費時神不少。不過,哲哥的圖 雖然同樣地有將新血(新酒)、注入舊站體裡(舊瓶),但他四兩波千斤地解決了可能麻煩的問題(呵,妙不可言)。接下來的展示動線規劃的態勢和動向,我的和O浩前輩的 相似。

我在基地分析的時候,讀到一條很明顯的分野。即: 以街道為界,基地上方的街屋區屬民、街道下方的整體屬官;不只如此...(嗯,不過族群配佈的分野還得從史料判讀上來確認,所以就不誇言了)。

對我來說,街屋耆老、在地人,他們是擁有最無價(也無可複製)記憶資產者。他們就是最佳的導覽員、說故事的人,與其付薪水給外地人講無生命力的、硬背的故事,ㄜ? 那觀者旅行者參訪者,不如自行估狗。所以,我相當樂於在過往的這條舊時代的官民界線,賦予新的相遇機會;我做了正方廣場、拉引了自行車動線,然後再計畫層面簡單表達了前述我所深深相信的事(從文化資源取得面、或永續營運面而言),以作為設計理由之一;當然,要整合、活化"都市邊緣的破口",沒有一定要以時空紋理的相對或相似來切入。但前述那條理由已可說服我自己毫不猶豫的畫下。哲前輩和浩前輩的圖,各有漂亮的完整圓和四分之一圓;真的是漂亮。

小小分享~stay hungry, stay foolish~