私塾‧私淑

知道自己的問題所在,才能解決問題。

贊助商連結

老師您好:

考試終於結束,在這裡非常感謝老師這些月的指導,讓我進步不少,雖然這次我自覺敷地可能還是考不好,但我已知道自己的問題所在,這點非常重要,知道自己的問題所在,才能解決問題,否則永遠卡在胡同裡,無法看清與跳脫。

這次我終於領悟到,其實敷地與設計,最重要的就是「對應環境、塑造環境與環境對話」抓住這些要領,我想都可迎刃而解。

祝 平順

學生 ○○ 敬上

加入建築人討論區粉絲團

-

陳明城 - 文章: 3245

- 註冊時間: 2009 2月 21 (週六) 8:04 pm

- 來自: 板橋‧府中

「玩」設計,好像會比較好玩!

alexarch_betta 寫::shock:

行雲流水般的設計過程

充分發揮了『景、物』合一的境界

自己要好好重新反省

什麼是設計了

感謝分享

若能以「玩」設計的態度,好像會比較好玩!

alexarch_betta大其實有很棒的手,但看起來好像並不輕鬆。

-

陳明城 - 文章: 3245

- 註冊時間: 2009 2月 21 (週六) 8:04 pm

- 來自: 板橋‧府中

拋磚來了

看到不錯的題目就很想試試看自己的想法好不好用,在陳老師那邊拿到題目後,引擎就開始動了起來,所以又來現醜了。不過還是本著拋磚引玉的態度,在下也寫一寫自己對這個題目的想法。

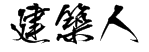

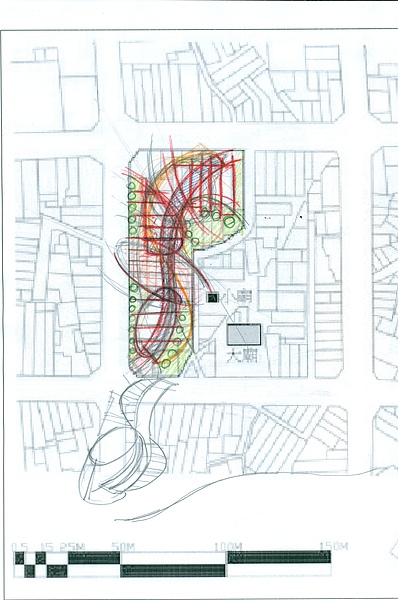

從98年開始到99年這兩年的設計題目似乎已經可以看出出題老師的「用心」,正所謂「項莊舞劍,意在沛公」。從早期一塊空白基地、到有列入週邊環境,然後週邊環境開始變得複雜,直到去年開始,題目出現的基地現況圖與照片。單單只處理「基地內」已經不夠了,出題老師大費周章的找了張現況圖,把周圍至少快100公尺內的環境都涵蓋進來,其用意恐不言而喻。總以為有了去年那種非傳統試題,今年應該像材料還處於彈性應變一樣,會回歸原狀,但沒想到已經踏入塑性應變了,顯然材料形狀有些已經變形了……

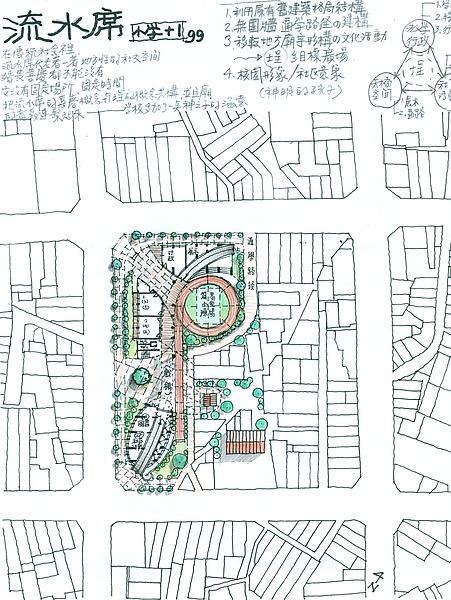

用「與社區共同治理」的概念同步解決「少子化」以及隨之而來「校園空間逐漸閒置化」問題可能是這個題目的中心概念。

「無圍牆」的學校規劃概念意味著不再將學校自外於社區的涵構之外。戰國名將武田信玄的住所躑躅崎館不像其他戰國武將一樣有城牆與護城河,它就像一個座落於繁榮城鎮中心的普通大宅第,史家評之曰,武田用人民的信賴與愛戴當作城池,凡外敵若攻入甲斐,那這些重重民居就會變成縱深極厚的城牆與護城河。在下用這個角度切入討論這個「無圍牆」恐有點遠,但是腦中一直出現這個眾星拱月的影像真忍不住要寫出來。

學校的圍牆不就是一種防禦設施,一刀劃開與社區間的關係,總以為圍牆愈高學校愈安全,但事實似乎不是如此。題目有個「加一」,在下認為因為先前有了個「減一」,減去圍牆(防禦、切割、封閉、裡外、不信任),然後再去想「加一」到底要加哪個一。武田信玄大膽的拿掉城池「減一」,反之用心經營了地方來增強向心力「加一」,用後面的一取代前面的一。

基地旁邊有廟宇,傳統台灣鄉鎮裡,廟宇與廟埕是地方信仰與集會的中心,除了是約束一個地方向心性的主要信仰力量外,通常也是商業活動的中心處,各種文化跟商業模式在這裡交會。在下相信這是出題老師給定的一個暗示:在被新式格子狀都市計畫切割的傳統聚落裡,一定還殘留舊時生活的模式與脈絡,而不會改變的是非實質的生活模式,在下從這張現況圖裡所讀出的就是這樣的訊息。

那麼這個「加一」不免俗的一定會跟「廟」有所聯繫,透過信仰中心連結社區意識。如果「廟」是精神性的象徵存在,那「埕」就是活動實際存在的場所。把「埕」的空間置於基地內創造出穿越與滯留的空間,讓「埕」成為容納社區活動的空間,例如廟會、辦桌、日常社區活動…等等,並且因為這類活動的開展,校園也能夠參與社區活動,甚至讓教學與社區文化活動結合。

就永續性的角度來看空間的閒置,僅六班的學校需要考量的是招生量的減少而非增加,未來如果不幸可能不能當做學校使用,失去學生的校園是否有可能作他種用途,社區也能順其自然的接管這個空間,不至於成為閒置空間。

「減一」的概念又是先從去除圍牆後繼而去除校園既定的框架。於是乎在下認為:「永續性」是基於過去、建構現在、設想未來的概念。這塊基地,過去是街屋,現在要做學校,未來呢?因此在下最終定案是將這個學校以一種社區多目標使用中心的型式為概念導向,而非是印象中的小學學校模樣。

從98年開始到99年這兩年的設計題目似乎已經可以看出出題老師的「用心」,正所謂「項莊舞劍,意在沛公」。從早期一塊空白基地、到有列入週邊環境,然後週邊環境開始變得複雜,直到去年開始,題目出現的基地現況圖與照片。單單只處理「基地內」已經不夠了,出題老師大費周章的找了張現況圖,把周圍至少快100公尺內的環境都涵蓋進來,其用意恐不言而喻。總以為有了去年那種非傳統試題,今年應該像材料還處於彈性應變一樣,會回歸原狀,但沒想到已經踏入塑性應變了,顯然材料形狀有些已經變形了……

用「與社區共同治理」的概念同步解決「少子化」以及隨之而來「校園空間逐漸閒置化」問題可能是這個題目的中心概念。

「無圍牆」的學校規劃概念意味著不再將學校自外於社區的涵構之外。戰國名將武田信玄的住所躑躅崎館不像其他戰國武將一樣有城牆與護城河,它就像一個座落於繁榮城鎮中心的普通大宅第,史家評之曰,武田用人民的信賴與愛戴當作城池,凡外敵若攻入甲斐,那這些重重民居就會變成縱深極厚的城牆與護城河。在下用這個角度切入討論這個「無圍牆」恐有點遠,但是腦中一直出現這個眾星拱月的影像真忍不住要寫出來。

學校的圍牆不就是一種防禦設施,一刀劃開與社區間的關係,總以為圍牆愈高學校愈安全,但事實似乎不是如此。題目有個「加一」,在下認為因為先前有了個「減一」,減去圍牆(防禦、切割、封閉、裡外、不信任),然後再去想「加一」到底要加哪個一。武田信玄大膽的拿掉城池「減一」,反之用心經營了地方來增強向心力「加一」,用後面的一取代前面的一。

基地旁邊有廟宇,傳統台灣鄉鎮裡,廟宇與廟埕是地方信仰與集會的中心,除了是約束一個地方向心性的主要信仰力量外,通常也是商業活動的中心處,各種文化跟商業模式在這裡交會。在下相信這是出題老師給定的一個暗示:在被新式格子狀都市計畫切割的傳統聚落裡,一定還殘留舊時生活的模式與脈絡,而不會改變的是非實質的生活模式,在下從這張現況圖裡所讀出的就是這樣的訊息。

那麼這個「加一」不免俗的一定會跟「廟」有所聯繫,透過信仰中心連結社區意識。如果「廟」是精神性的象徵存在,那「埕」就是活動實際存在的場所。把「埕」的空間置於基地內創造出穿越與滯留的空間,讓「埕」成為容納社區活動的空間,例如廟會、辦桌、日常社區活動…等等,並且因為這類活動的開展,校園也能夠參與社區活動,甚至讓教學與社區文化活動結合。

就永續性的角度來看空間的閒置,僅六班的學校需要考量的是招生量的減少而非增加,未來如果不幸可能不能當做學校使用,失去學生的校園是否有可能作他種用途,社區也能順其自然的接管這個空間,不至於成為閒置空間。

「減一」的概念又是先從去除圍牆後繼而去除校園既定的框架。於是乎在下認為:「永續性」是基於過去、建構現在、設想未來的概念。這塊基地,過去是街屋,現在要做學校,未來呢?因此在下最終定案是將這個學校以一種社區多目標使用中心的型式為概念導向,而非是印象中的小學學校模樣。

- BOKY

- 文章: 34

- 註冊時間: 2009 4月 15 (週三) 3:47 pm

Re: 拋磚來了

BOKY 寫:看到不錯的題目就很想試試看自己的想法好不好用,在陳老師那邊拿到題目後,引擎就開始動了起來,所以又來現醜了。不過還是本著拋磚引玉的態度,在下也寫一寫自己對這個題目的想法。

從98年開始到99年這兩年的設計題目似乎已經可以看出出題老師的「用心」,正所謂「項莊舞劍,意在沛公」。從早期一塊空白基地、到有列入週邊環境,然後週邊環境開始變得複雜,直到去年開始,題目出現的基地現況圖與照片。單單只處理「基地內」已經不夠了,出題老師大費周章的找了張現況圖,把周圍至少快100公尺內的環境都涵蓋進來,其用意恐不言而喻。總以為有了去年那種非傳統試題,今年應該像材料還處於彈性應變一樣,會回歸原狀,但沒想到已經踏入塑性應變了,顯然材料形狀有些已經變形了……

用「與社區共同治理」的概念同步解決「少子化」以及隨之而來「校園空間逐漸閒置化」問題可能是這個題目的中心概念。

「無圍牆」的學校規劃概念意味著不再將學校自外於社區的涵構之外。戰國名將武田信玄的住所躑躅崎館不像其他戰國武將一樣有城牆與護城河,它就像一個座落於繁榮城鎮中心的普通大宅第,史家評之曰,武田用人民的信賴與愛戴當作城池,凡外敵若攻入甲斐,那這些重重民居就會變成縱深極厚的城牆與護城河。在下用這個角度切入討論這個「無圍牆」恐有點遠,但是腦中一直出現這個眾星拱月的影像真忍不住要寫出來。

學校的圍牆不就是一種防禦設施,一刀劃開與社區間的關係,總以為圍牆愈高學校愈安全,但事實似乎不是如此。題目有個「加一」,在下認為因為先前有了個「減一」,減去圍牆(防禦、切割、封閉、裡外、不信任),然後再去想「加一」到底要加哪個一。武田信玄大膽的拿掉城池「減一」,反之用心經營了地方來增強向心力「加一」,用後面的一取代前面的一。

基地旁邊有廟宇,傳統台灣鄉鎮裡,廟宇與廟埕是地方信仰與集會的中心,除了是約束一個地方向心性的主要信仰力量外,通常也是商業活動的中心處,各種文化跟商業模式在這裡交會。在下相信這是出題老師給定的一個暗示:在被新式格子狀都市計畫切割的傳統聚落裡,一定還殘留舊時生活的模式與脈絡,而不會改變的是非實質的生活模式,在下從這張現況圖裡所讀出的就是這樣的訊息。

那麼這個「加一」不免俗的一定會跟「廟」有所聯繫,透過信仰中心連結社區意識。如果「廟」是精神性的象徵存在,那「埕」就是活動實際存在的場所。把「埕」的空間置於基地內創造出穿越與滯留的空間,讓「埕」成為容納社區活動的空間,例如廟會、辦桌、日常社區活動…等等,並且因為這類活動的開展,校園也能夠參與社區活動,甚至讓教學與社區文化活動結合。

就永續性的角度來看空間的閒置,僅六班的學校需要考量的是招生量的減少而非增加,未來如果不幸可能不能當做學校使用,失去學生的校園是否有可能作他種用途,社區也能順其自然的接管這個空間,不至於成為閒置空間。

「減一」的概念又是先從去除圍牆後繼而去除校園既定的框架。於是乎在下認為:「永續性」是基於過去、建構現在、設想未來的概念。這塊基地,過去是街屋,現在要做學校,未來呢?因此在下最終定案是將這個學校以一種社區多目標使用中心的型式為概念導向,而非是印象中的小學學校模樣。

老王想賣瓜。

讚!

-

陳明城 - 文章: 3245

- 註冊時間: 2009 2月 21 (週六) 8:04 pm

- 來自: 板橋‧府中