究竟是人的行為決定建築,還是建築決定人的行為。

當然我們可以僅就從現有的使用者模式去決定建築計畫,但是不是還能允許從不同的角度切入思考這些既定的行為是不是最好的,如果能因為改進哪些建築手法而致使有更有佳的使用方式,不就是每個建築人必修的功夫與作業嗎?如果有更好的解決方式(有趣的「行為塑造模式」?)那為什麼不能在這「紙上建築」裡表現出來。

這個題目有三個設施機能的組合:消防隊(救災)、派出所(治安)及社區空間(社服)。這算是一個複合式機能的題目,各有各的取向與需求,既然要談設計,那麼如何整合這三塊是這個題目的重點之ㄧ。

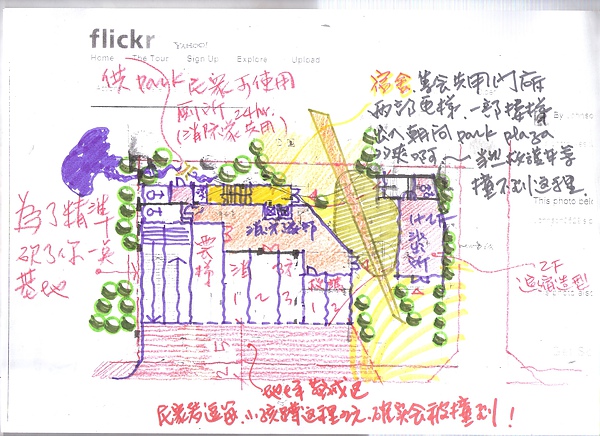

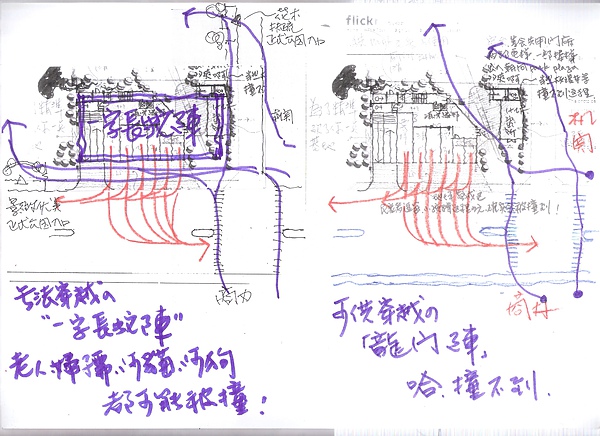

看來最大的爭論在於消防車輛的「緊急性」與穿越建築到公園通路的「休閒性」有所衝突,相信可以有更好的處理方式,這些都可以討論。不過在下認為:與公園的關係在這個設計也是表達的重點之二。

通不通過都是選項之ㄧ,不過既然不給通過比通過好,那麼有沒有哪位先進有這樣已經及格的設計圖(沒辦法,既然是考試,只能用及不及格來做一個相對客觀的標準了)可以讓人有所對話,這樣應該比較會有具體的討論結果。當然在下還是覺得如果能藉由「通過」這棟複合式建築來產生一個關於「社區防災治安」的概念,應該是一個可以操作的方向。

題目紙上白紙黑字黑線寫什麼是什麼,真實的情況我們只能想像。我想引入去年建築師考試題目的概念,在下有幸就在一個地方看到相似的實景,便將這個地方拍了下來,換言之,就跟去年一樣,我們就有了實景照片。

這是在中和,中和莒光路自強公園旁就有一排「活動中心」、「派出所」、「消防隊」列隊路旁,三個算是獨立的建築物各說各話,當然這是現存建築毫無疑義,看來在這裡也很久了,也沒聽說出過大問題,公園裡還是有人在使用。

換句話說,如果以堪用性來說按這樣的配置去做會不會過呢?諸位覺得呢?有沒有更好的機會呢?當然以空間量來說,題目要求的空間量更是大的多,看看那個地方,當我們有了一個很大的量體的時候,作為一個公共建築,是不是要跟隔壁的住宅相爭鋒比高比厚呢?對當地居民來說有沒有更為「友善」一些的設計方式呢?

還是有很多需要思考的空間。(在下這個題目沒有及格,如果再做一次我想會整個調整。這也算是一種收穫。)

Goole地圖顯示

讓我轉個90度

加個標示

現況1

現況2

現況3