練技術易_練心法難!

放築塾

練技術易

練心法難

O翊自今春投入門下,我幾乎未曾授過他技術方面(其實他幾乎每週練圖,但前半年我幾乎從不幫他看圖,也不與他討論圖面,真難得他挨得過這份寂寞!)只要他聽課、閱讀、敘事明理...

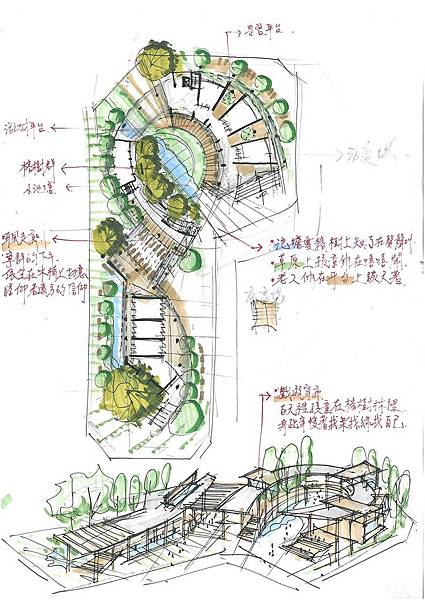

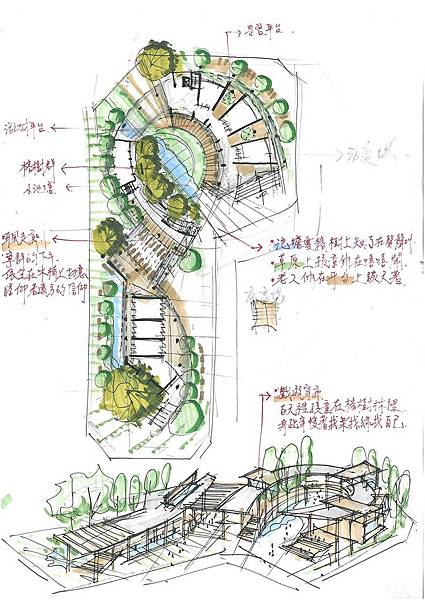

第一張圖是他課堂上約45分鐘的操作(所以我沒要指導他手繪),第二章圖是他這次論劍結束前讓我看的評圖中修正的筆記。

我其實最喜歡他反覆思辯的精神。

當然不是每個學生都是好手,都有好技術!

因此考後,想早點教學生練功!

對於需練功又練心的學生,不早點上路不行,或許12月中旬就開班(這幾年許多繳了錢,卻沒能貫徹課程的也趕緊與我聯絡,回來補課吧!_上課重道義,其次束脩!)

另這次技術先修,我擬親授。(課程表容候補!)

___________________________

陳老師您好

今天在課堂中與課後學生做了自我檢討與省思

1.

這次論劍的議題A.都市議題-"台北是個熟悉又冷漠的都市"

B.活動議題-"城市點燈計畫"

C.環境議題-"友善的公共空間"

D.使用者議題-"人與人之間的冷漠的互動與交流"

E.基地議題-"台灣三大天主教建築-約略與公東教堂、菁寮天主堂同時期由外國建築師設計建造的耕莘文教院在城市能扮演的腳色"

明顯的空間議題是需求一個彈性共用的開放空間

但開放空間的公益性是為以"信仰"為核心的宗教"愛"的分享?

或是淪為週遭青年等外來藝文者遊客的歡樂場所?

較少看見有人以使用者-"社區本體""信眾本體"為主題出發點的城市點燈

聽見洪里長心得分享與教會的用心,得以了解他們是多希望"分享""而非"被分享"的出發點

最近常在街頭上看見開放廣場在假日淪為政策性競選的喧鬧,與夜市的擺攤,

讓人與人之間的分享與互動消失了,使廣場喪失了利民的出發點,

所以在思考開放空間的定義.是單單的全空間開放呢?還是行為開放?

2.

這次論劍上我犯了許多錯誤.在議題的思考後卻做了錯誤判斷與操作

A.都市策略上我將點燈切為社區靜態點燈與都市動態點燈,在這兩者間是缺乏時間、空間分享性的

我將空間劃分為公共性的動態空間,與私密性的靜態空間來回應都市的轉角與社區的過渡

卻斷開了場域的公共性互動

B.使用者策略上未整理出.青年.居民.遊客.信眾.互動的可行性.一昧的以單一的使用者行為個體出發,而主觀的以為在行為端點會自行整合

以上犯了主觀性思考的錯誤,以零星可能性支援多元開放空間

,卻忽略了多元可能性支援簡單空間

在"公共性的具體銓釋"應該是須透過客觀的組織策略與簡潔的空間結構來處理:

A.功能條件

B.使用彈性

C.營運管理與未來發展可能性

3.

這次的論劍與基地參訪再次讓我思考到使用者之間的關係,

我發現因為我缺乏多樣的生活經驗與廣泛知識而在圖桌上開始設計時讓我成為了建築匠而非建築師

您所談到公共空間的"有或沒有"

A.都市-當公共場域上的行為未改善社會問題時 是沒有.

B.環境-當環境經營未讓路徑產生互動節點時 是沒有

C.建築-當建築設計未讓內與外、公與私產生關係時 是沒有

D.使用者-當使用者未產生新的互動或社會行為時 是沒有

當建築設計有用時,是一種回應,回應了都市、環境、建築、使用者

所以精準的語彙與操作便能回應事件,省去了繁雜的主觀語言

也讓閱讀者及使用者精準的了解

4.

老師,這是我這次對自己建築設計思考的重新檢討,希望對自己接下來的計畫操作有所幫助

每一個思考每一步驟每一筆,都對自己反思,讓最後成就的設計是個"友善的好設計"

能否請教老師如果以上的自我檢討反省有所偏離了,請予以指導改正。

謝謝您 陳老師 以及今天上課老師們的指正

(以上附上課堂檢討後的操作改正)

學生-O翊

5 個附件(完整版須見_放築塾_2014)

練技術易

練心法難

O翊自今春投入門下,我幾乎未曾授過他技術方面(其實他幾乎每週練圖,但前半年我幾乎從不幫他看圖,也不與他討論圖面,真難得他挨得過這份寂寞!)只要他聽課、閱讀、敘事明理...

第一張圖是他課堂上約45分鐘的操作(所以我沒要指導他手繪),第二章圖是他這次論劍結束前讓我看的評圖中修正的筆記。

我其實最喜歡他反覆思辯的精神。

當然不是每個學生都是好手,都有好技術!

因此考後,想早點教學生練功!

對於需練功又練心的學生,不早點上路不行,或許12月中旬就開班(這幾年許多繳了錢,卻沒能貫徹課程的也趕緊與我聯絡,回來補課吧!_上課重道義,其次束脩!)

另這次技術先修,我擬親授。(課程表容候補!)

___________________________

陳老師您好

今天在課堂中與課後學生做了自我檢討與省思

1.

這次論劍的議題A.都市議題-"台北是個熟悉又冷漠的都市"

B.活動議題-"城市點燈計畫"

C.環境議題-"友善的公共空間"

D.使用者議題-"人與人之間的冷漠的互動與交流"

E.基地議題-"台灣三大天主教建築-約略與公東教堂、菁寮天主堂同時期由外國建築師設計建造的耕莘文教院在城市能扮演的腳色"

明顯的空間議題是需求一個彈性共用的開放空間

但開放空間的公益性是為以"信仰"為核心的宗教"愛"的分享?

或是淪為週遭青年等外來藝文者遊客的歡樂場所?

較少看見有人以使用者-"社區本體""信眾本體"為主題出發點的城市點燈

聽見洪里長心得分享與教會的用心,得以了解他們是多希望"分享""而非"被分享"的出發點

最近常在街頭上看見開放廣場在假日淪為政策性競選的喧鬧,與夜市的擺攤,

讓人與人之間的分享與互動消失了,使廣場喪失了利民的出發點,

所以在思考開放空間的定義.是單單的全空間開放呢?還是行為開放?

2.

這次論劍上我犯了許多錯誤.在議題的思考後卻做了錯誤判斷與操作

A.都市策略上我將點燈切為社區靜態點燈與都市動態點燈,在這兩者間是缺乏時間、空間分享性的

我將空間劃分為公共性的動態空間,與私密性的靜態空間來回應都市的轉角與社區的過渡

卻斷開了場域的公共性互動

B.使用者策略上未整理出.青年.居民.遊客.信眾.互動的可行性.一昧的以單一的使用者行為個體出發,而主觀的以為在行為端點會自行整合

以上犯了主觀性思考的錯誤,以零星可能性支援多元開放空間

,卻忽略了多元可能性支援簡單空間

在"公共性的具體銓釋"應該是須透過客觀的組織策略與簡潔的空間結構來處理:

A.功能條件

B.使用彈性

C.營運管理與未來發展可能性

3.

這次的論劍與基地參訪再次讓我思考到使用者之間的關係,

我發現因為我缺乏多樣的生活經驗與廣泛知識而在圖桌上開始設計時讓我成為了建築匠而非建築師

您所談到公共空間的"有或沒有"

A.都市-當公共場域上的行為未改善社會問題時 是沒有.

B.環境-當環境經營未讓路徑產生互動節點時 是沒有

C.建築-當建築設計未讓內與外、公與私產生關係時 是沒有

D.使用者-當使用者未產生新的互動或社會行為時 是沒有

當建築設計有用時,是一種回應,回應了都市、環境、建築、使用者

所以精準的語彙與操作便能回應事件,省去了繁雜的主觀語言

也讓閱讀者及使用者精準的了解

4.

老師,這是我這次對自己建築設計思考的重新檢討,希望對自己接下來的計畫操作有所幫助

每一個思考每一步驟每一筆,都對自己反思,讓最後成就的設計是個"友善的好設計"

能否請教老師如果以上的自我檢討反省有所偏離了,請予以指導改正。

謝謝您 陳老師 以及今天上課老師們的指正

(以上附上課堂檢討後的操作改正)

學生-O翊

5 個附件(完整版須見_放築塾_2014)