贊助商連結

序

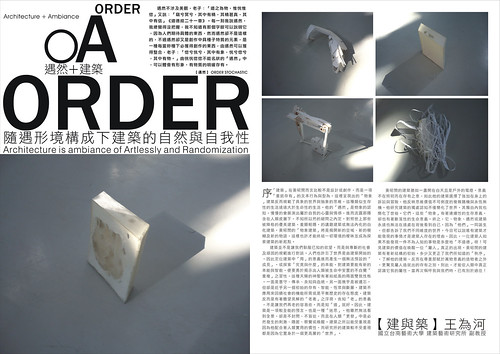

【建與築】

「建築」在黃昭閔而言比較不是設計或創作,而是一項「重返存有」的文本

行為與型為。這裡所呈現出的「物象建築」反而規範了具象的世界與抽象的思

維這種類似生存性的觀點遠遠大於生命性的生活。他的「遇然」是物象的認知

,慢慢的會展演出屬於自我的心靈與情感,進而流露那隱含在人類皮層下,不

知所以然的疑問之內定。對照世上那些被降格的優美建築,重表輕裏的議題建

築或無法內化的白化建築,黃昭閔的「物象建築」將是揭開新的空域、新的模

糊及新的物語,這樣也許才能終結一切環境的曖昧並成為探索建築的新起點。

建築並不是讓我們馴服已知的欲望,而是與專斷的社會及頑固的規範進行對

談。人們也許忘了世界是由建築開始的,因此定位建築中「用」的意義進而產

生一個無法預設的「成見」,或探索「究竟與什麼」的本能。對,建築要能有

新的本能與智能,便要勇於揭示出人類生命中被安置的不自覺重複之習性,這

種天賜的神聖有著如紙張兩面的雙我性格,一面是墨守、傳承、良知與血統,

另一面幾乎是被遺忘,但卻是近乎另一個初始的存有、智能、恆常與斷層。建

築不應是用來回饋社會的機能所需或是平衡歷史的存在態度,建築反而是等待

一位瞻望見解的「老者」之浮現。告知「老」的意義,不是讓我們會老的容易

些,而是知「道」就好。因此,建築是一項較全能的預言,也是一種「迷思」

,他雖然無法看到全景,卻是不封閉、不盲從,而且在人類「更替」中是必然

發生的刺激、隱匿、察覺或喚醒。建築之所以能受重視是因為他配合著人類實

用的慣性,而研究所的建築較不受重視則是因為它置身於一個更高層的「世

界」。

因此,黃昭閔的建築猶如一盞開在白天且是戶外的電燈,意義不在照明而在

存有之意,如此他的建築選擇了強加在身上的訴訟與冒險,他反映思維價值不

可側度的複雜隨機與永恆無機。他研究建築時的獨處認知不僅簡化了世界,其

獨自內我也簡化了世俗。它們,這些「物象」有著連續性的生存意義,卻也有

著斷落性的生命意義。終之,它、物象、遇然或建築永遠也無法在遠處的背後

看到自己,因為「他們」一同誕生,但卻告訴了我們不同維度的世界。今日可

以說唯有建築才能發現的事情才是建築人存在的理由,因此,一位建築人如果

不能發現一件不為人知的事物是多麼地「不道德」呀!可見建築的價值在喚醒

一位「屬人」真正的出現。黃昭閔的建築有著新結構的初始,多少又更正了我

們所知道的「秩序」,了解他的建築,反而在尊重那賦於萬物意義的造物者之

外,更驚見「屬人」能造就出的存有之別。到此,才能從人類中真正認識自我

的屬性,當再次稱呼我與我們時,已有別於過往!

王為河 國立台南藝術大學 建築藝術研究所 副教授

http://www.wretch.cc/album/album.php?id ... os&book=41

連結以上可看整本內容

oA 遇然+建築/黃昭閔-建築創作集

Order+Architecture

隨遇形境構成下建築的自然律與自我性

作者/設計編輯 黃昭閔

ISBN 978-957-41-5735-8

(網路預售試賣價 320)

初版一刷 2008年9月

尺寸 21*29.7cm

彩色印刷

160頁

加入建築人討論區粉絲團